2014年12月23日

高崎市箕郷町柏木沢「本田」を散策して

先日高崎市箕郷町柏木沢本田地域を散策しました。

先ず赤城若御子神社を参詣しました。此の神社には二つの名前が有り柏木沢の総鎮守神社との事だが、赤城若御子神社と呼び、神社では鳥居に覚満神社と掲げられており、社前には元禄8年「1695年」天保9年「1838年」二対の石灯篭と狛犬が並び重厚感を誇って居ました。神社の周囲には多くの石神仏が建立祀られて居ました。

富士山型の自然石も祀られて居り、浅間大神、秋葉大神,、天満宮、金比羅大神、他にも九基の石宮も祀られて歴史の重みを感じさせますし、神社西の道を地元の人は義経街道と呼んで居て、義経が奥州下りの際に当社に参拝したと伝えられ、義経街道と関わりを示す古文書を村の旧家で家宝として残されて居ると云う事です。

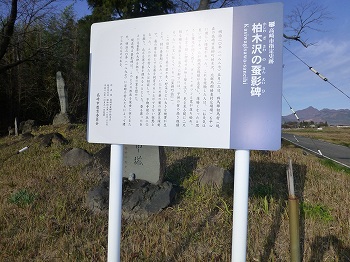

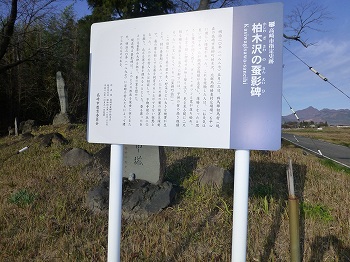

続いて小高い庚申塚を訪ねました。手前に蚕影碑が祀られて居ました。碑文によると明治20年5月23日一天にわかにかき曇り、耳をつんざく雷鳴と共に大粒の雹が押し寄せる如くに降り注ぎ、たちまち1尺以上も積もった。雹の過ぎた後麦、桑、野菜類等地上から一切の緑が無く成った。ちょうど蚕は三眠なのに飼う桑がない。致し方なく養蚕家相謀って丘に穴を掘り、蚕児を涙ながらに埋めた。上に蚕影山大神の石宮を祀り、蚕霊を慰めたと記されて居ました。又同時に百庚申も建てこの惨状を後世に伝えるためにこの丘には。、猿田彦大神、青面金剛塔も明治30年と記されて有り、双体と文字塔の道祖神も祀られて居ました。

蚕影碑の少し西には八幡宮が有って参詣しました。此の宮は本田、新屋敷の鎮守様との事で、本殿の裏には

愛宕、秋葉大権現、衣笠大臣、石尊大神、天満宮、金比羅宮の石神が立ち並び又大黒天像も祀られて居ました。

八幡宮の道南には光明真言供養塔、千日惣回向塔,、女人供養の如意輪観音像等も並んで建立祀られて居ました。

更に西に群馬用水に沿って進んで新屋敷の総庚申と呼ばれる木の宮に着きました。宮には狐様が沢山供えて有るが実は十二様との事。此処でも坂東、西国、秩父、百番供養塔「明和3年「1766年」が建立祀られて居ました。私は車で坂東33観音巡りを初願して来年何とか廻り切りたいと現在考えて居るが、その昔良く百番巡礼が出来たものだとつくずく思う次第です。

又写真の様に道端には百基も有るかと思う庚申文字塔、此れは広い敷地に祀られて有ったのを一カ所に祀ったのだと云う事です。また二匹の向き合ったさるの石宮も庚申で「元禄5年「1692年」の建立

又、この12様にまつわる実話だそうですが、明治初年に本田下に「カントウベエ」と云う修験者がいて其の頃暴れ山犬が居て、里に来ては馬を襲った。たまりかねた彼は槍を引っ提げて狼を追い、この12様の辺りで狼を差し止めた。形相物凄く狼は槍に乗って肩にまでかみついたが、ひるまず顎に手をかけて口をひっさき12様の側に埋めて帰った。ところがその後毎晩狼のけんぞくなのだろうかれの屋敷に来て吠えまわった。そこで埋めた山犬を掘り起して壺におさめて屋敷内に葬った処吠えなくなった。この槍は保渡田の塚越清家に保存されたと云う。

この日柏木沢本田から新屋敷の総庚申12様迄直線では六、七百メートル位と思うが、前に取材アップした不動寺、桜薬師もこの中に有って、この地域の石佛、石神の数の多さには驚かされる。如何にこの地域の信仰心の厚さ、深さを強く感じとれた

建立当時の先人に思いを馳せ、石神仏に向かい合って居ると時間の経過して居るのに我に帰り驚く事も度々有る。

こうして石神仏を写真に納め、パソコンに入力、アップする写真を選び、コメントを考えブログの下書きで打ち込んで居ると時間の経過が早く、気が着けば二三時間も経過して居て驚く事が多く、此れだけ夢中で一日が短く感じられる趣味が持て、パソコンを習得出来た事で幸福感にしたれて居る事が本当に嬉しい。

参考文献斉藤勲先生のみさと散策

先ず赤城若御子神社を参詣しました。此の神社には二つの名前が有り柏木沢の総鎮守神社との事だが、赤城若御子神社と呼び、神社では鳥居に覚満神社と掲げられており、社前には元禄8年「1695年」天保9年「1838年」二対の石灯篭と狛犬が並び重厚感を誇って居ました。神社の周囲には多くの石神仏が建立祀られて居ました。

富士山型の自然石も祀られて居り、浅間大神、秋葉大神,、天満宮、金比羅大神、他にも九基の石宮も祀られて歴史の重みを感じさせますし、神社西の道を地元の人は義経街道と呼んで居て、義経が奥州下りの際に当社に参拝したと伝えられ、義経街道と関わりを示す古文書を村の旧家で家宝として残されて居ると云う事です。

続いて小高い庚申塚を訪ねました。手前に蚕影碑が祀られて居ました。碑文によると明治20年5月23日一天にわかにかき曇り、耳をつんざく雷鳴と共に大粒の雹が押し寄せる如くに降り注ぎ、たちまち1尺以上も積もった。雹の過ぎた後麦、桑、野菜類等地上から一切の緑が無く成った。ちょうど蚕は三眠なのに飼う桑がない。致し方なく養蚕家相謀って丘に穴を掘り、蚕児を涙ながらに埋めた。上に蚕影山大神の石宮を祀り、蚕霊を慰めたと記されて居ました。又同時に百庚申も建てこの惨状を後世に伝えるためにこの丘には。、猿田彦大神、青面金剛塔も明治30年と記されて有り、双体と文字塔の道祖神も祀られて居ました。

蚕影碑の少し西には八幡宮が有って参詣しました。此の宮は本田、新屋敷の鎮守様との事で、本殿の裏には

愛宕、秋葉大権現、衣笠大臣、石尊大神、天満宮、金比羅宮の石神が立ち並び又大黒天像も祀られて居ました。

八幡宮の道南には光明真言供養塔、千日惣回向塔,、女人供養の如意輪観音像等も並んで建立祀られて居ました。

更に西に群馬用水に沿って進んで新屋敷の総庚申と呼ばれる木の宮に着きました。宮には狐様が沢山供えて有るが実は十二様との事。此処でも坂東、西国、秩父、百番供養塔「明和3年「1766年」が建立祀られて居ました。私は車で坂東33観音巡りを初願して来年何とか廻り切りたいと現在考えて居るが、その昔良く百番巡礼が出来たものだとつくずく思う次第です。

又写真の様に道端には百基も有るかと思う庚申文字塔、此れは広い敷地に祀られて有ったのを一カ所に祀ったのだと云う事です。また二匹の向き合ったさるの石宮も庚申で「元禄5年「1692年」の建立

又、この12様にまつわる実話だそうですが、明治初年に本田下に「カントウベエ」と云う修験者がいて其の頃暴れ山犬が居て、里に来ては馬を襲った。たまりかねた彼は槍を引っ提げて狼を追い、この12様の辺りで狼を差し止めた。形相物凄く狼は槍に乗って肩にまでかみついたが、ひるまず顎に手をかけて口をひっさき12様の側に埋めて帰った。ところがその後毎晩狼のけんぞくなのだろうかれの屋敷に来て吠えまわった。そこで埋めた山犬を掘り起して壺におさめて屋敷内に葬った処吠えなくなった。この槍は保渡田の塚越清家に保存されたと云う。

この日柏木沢本田から新屋敷の総庚申12様迄直線では六、七百メートル位と思うが、前に取材アップした不動寺、桜薬師もこの中に有って、この地域の石佛、石神の数の多さには驚かされる。如何にこの地域の信仰心の厚さ、深さを強く感じとれた

建立当時の先人に思いを馳せ、石神仏に向かい合って居ると時間の経過して居るのに我に帰り驚く事も度々有る。

こうして石神仏を写真に納め、パソコンに入力、アップする写真を選び、コメントを考えブログの下書きで打ち込んで居ると時間の経過が早く、気が着けば二三時間も経過して居て驚く事が多く、此れだけ夢中で一日が短く感じられる趣味が持て、パソコンを習得出来た事で幸福感にしたれて居る事が本当に嬉しい。

参考文献斉藤勲先生のみさと散策

巣鴨のとげ抜き地蔵に初詣

明治神宮初詣でに行って

坂東33観音巡り第33番札所補陀洛山那古寺『結願寺』

坂東33観音巡り第30番札所平野山高蔵寺を参詣

坂東33観音巡り第31番札所大悲山笠森寺を参詣

坂東33観音巡り第29番札所海上山千葉寺を参詣

明治神宮初詣でに行って

坂東33観音巡り第33番札所補陀洛山那古寺『結願寺』

坂東33観音巡り第30番札所平野山高蔵寺を参詣

坂東33観音巡り第31番札所大悲山笠森寺を参詣

坂東33観音巡り第29番札所海上山千葉寺を参詣

Posted by 林ちゃん at 07:17│Comments(2)

│石神仏

この記事へのコメント

おはようございます。今は朝9時です。

またまた素晴らしい報告を見させていただきました。

写真もそうですが、文章も無駄のない、要領を得た一級品ではないかと感じ入っております。これによって、近くには庶民の紛れもないリアルな生活があったこと、思いが伝わってきます。

身近なところに、このような塔や碑がこんなににもたくさんあるとは驚きです。この地の歴史は、この地の懐の深さを知らしめているかのようです。

それにしては、その後の維持、継承が疎かになっているのではないでしょうか。そのためにも分かり易い伝え方をし、学校教育に地元を中心にした足元からの歴史を教えたいものです。

後閑様のこうした記録は絶賛されるべきかと思います。これからもよろしくお願いいたします。

80才過ぎに出会ったチャンス、素晴らしいですね。ネット情報は!

またまた素晴らしい報告を見させていただきました。

写真もそうですが、文章も無駄のない、要領を得た一級品ではないかと感じ入っております。これによって、近くには庶民の紛れもないリアルな生活があったこと、思いが伝わってきます。

身近なところに、このような塔や碑がこんなににもたくさんあるとは驚きです。この地の歴史は、この地の懐の深さを知らしめているかのようです。

それにしては、その後の維持、継承が疎かになっているのではないでしょうか。そのためにも分かり易い伝え方をし、学校教育に地元を中心にした足元からの歴史を教えたいものです。

後閑様のこうした記録は絶賛されるべきかと思います。これからもよろしくお願いいたします。

80才過ぎに出会ったチャンス、素晴らしいですね。ネット情報は!

Posted by 庄野 勝久 at 2014年12月23日 09:12

庄野さん毎度コメント有難う御座います。

一切を息子に任せて、一日が長く苦しんでパソコンに救いを求めて勉強を始めたのが昨年の今頃、80歳の手習いでしたが、覚えたいと願ったものは全て習得、お陰で現在は誠に充実大きな生甲斐を感じつつ日々を過ごせて居りますので嬉しいです。石神仏に興味を持ち、勉強を始めたのもラッキーでした。取材に事欠くことは絶対に有りません。石神仏に向かい合うと私は癒されます。此れからも石神仏に向かい合い残された晩年を過ごしたいと思って居ります。

庄野勝久様 後閑林司郎

一切を息子に任せて、一日が長く苦しんでパソコンに救いを求めて勉強を始めたのが昨年の今頃、80歳の手習いでしたが、覚えたいと願ったものは全て習得、お陰で現在は誠に充実大きな生甲斐を感じつつ日々を過ごせて居りますので嬉しいです。石神仏に興味を持ち、勉強を始めたのもラッキーでした。取材に事欠くことは絶対に有りません。石神仏に向かい合うと私は癒されます。此れからも石神仏に向かい合い残された晩年を過ごしたいと思って居ります。

庄野勝久様 後閑林司郎

Posted by 林ちゃん at 2014年12月23日 12:40

at 2014年12月23日 12:40

at 2014年12月23日 12:40

at 2014年12月23日 12:40