グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年04月30日

倉渕道の駅小栗の里を訪ねて

高崎広報4月15日号に大きく載って居た「本市初の道の駅倉渕小栗の里」を見て倉渕には道祖神始め石神仏の宝庫と聞き及んでいたし、広報にも「倉渕の魅力をぐっと凝縮、観光や歴史、文化などの情報発信基地と市民の交流の場として活用します。」と載って居り、4月29日石神仏の情報を求めて、胸躍らせ訪ねました。館内に入り、一番に他には見向きもせず、情報発信部に行きました。

早速ガラス越しに三基の「倉渕の道祖神」が展示されて居て、引きつけられました。写真に収めて係に、道祖神始め、倉渕の石神仏の調査をして纏めた本を買いに来たのだと話すと、その点に着きましては申し訳有りませんが、今日は祝日の為、倉渕支所、公民館、図書館も休みで問い合わせる事も出来ずと、弱り切って居ました。

オープンして未だ三日目揃って無いのは無理もないが私の思いと同じ質問が多く係りの方が気の毒でした。其れでも小栗上野介が眠る東善寺への案内を親切に戴き、多くの山菜を求めて東善寺に向かいました。

帰宅後、夕食に多くの倉渕の山菜を美味しく戴き、近い内に今度は問い合わせをして又、道の駅小栗の里へ行きたいと思って居ります。

早速ガラス越しに三基の「倉渕の道祖神」が展示されて居て、引きつけられました。写真に収めて係に、道祖神始め、倉渕の石神仏の調査をして纏めた本を買いに来たのだと話すと、その点に着きましては申し訳有りませんが、今日は祝日の為、倉渕支所、公民館、図書館も休みで問い合わせる事も出来ずと、弱り切って居ました。

オープンして未だ三日目揃って無いのは無理もないが私の思いと同じ質問が多く係りの方が気の毒でした。其れでも小栗上野介が眠る東善寺への案内を親切に戴き、多くの山菜を求めて東善寺に向かいました。

帰宅後、夕食に多くの倉渕の山菜を美味しく戴き、近い内に今度は問い合わせをして又、道の駅小栗の里へ行きたいと思って居ります。

2014年04月29日

足門の百庚申

高崎市足門町北部地区公民館の入口に2,5メートル程の大きな庚申塔が有ります。もとは観音寺境の旧三国街道に面して建てられて居たとの事です。

正面上部に「青面王」と大きく刻まれ、その下に書体を異にした「庚申」の文字が百通り書かれて居り、1基で百庚申とは珍しい例だと云う事です。

建立は嘉永3年「1850」との事です。

百庚申の傍らには同じく庚申供養塔、石宮庚申、青面金剛像も祀られて居り、台座には三猿、二猿が浮き彫りにて彫られて有りました。

並んで馬頭尊像も建立されて居ました。

正面上部に「青面王」と大きく刻まれ、その下に書体を異にした「庚申」の文字が百通り書かれて居り、1基で百庚申とは珍しい例だと云う事です。

建立は嘉永3年「1850」との事です。

百庚申の傍らには同じく庚申供養塔、石宮庚申、青面金剛像も祀られて居り、台座には三猿、二猿が浮き彫りにて彫られて有りました。

並んで馬頭尊像も建立されて居ました。

2014年04月28日

菅谷町浄眼寺

先日大壱寺の帰り、菅谷町浄眼寺に寄り、石神仏を写真に収めて来ました。

浄眼寺には入口右に立派な宝篋印塔が建立されていました。

入口左側には6地蔵様が祀られて居り.それぞれ地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天上道と皆背中に地蔵名が刻まれて居りました。

地蔵が6道を巡って衆生「一切の生き物」を救うと云う信仰にもとずくもので最近多くのお寺で、6地蔵様を祀ってあるのが目に着きます。

浄眼寺には入口右に立派な宝篋印塔が建立されていました。

入口左側には6地蔵様が祀られて居り.それぞれ地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天上道と皆背中に地蔵名が刻まれて居りました。

地蔵が6道を巡って衆生「一切の生き物」を救うと云う信仰にもとずくもので最近多くのお寺で、6地蔵様を祀ってあるのが目に着きます。

2014年04月27日

菅谷町大壱寺の宝塔

先日高崎市菅谷町大壱寺に重要文化財に指定されて居る,宝塔3基が建立されて居ると聞き行って見ました。

南北朝時代の作で,近辺最古の宝塔であり、それぞれ康永2年「1313年」

永和9年「1353年」明徳4年「1393年」の銘が刻まれて居り、

塔は上から相輪、傘、塔身、基礎の4つの部分に分かれて居ります。

境内には聖観音菩薩像が建立されて居ました。

南北朝時代の作で,近辺最古の宝塔であり、それぞれ康永2年「1313年」

永和9年「1353年」明徳4年「1393年」の銘が刻まれて居り、

塔は上から相輪、傘、塔身、基礎の4つの部分に分かれて居ります。

境内には聖観音菩薩像が建立されて居ました。

2014年04月26日

志賀草津高原ルート開通

4月25日、冬季閉鎖中だった国道292号志賀、草津高原ルートが午前10時開通との朝、新聞を見て急遽ドライブに出掛けた。

時間調整で草津道の駅で一休みして上ったが並んだ車が多く20分間は開通の足止めに遭った。白根の駐車場も満杯で写真も撮れなく方向転換もやっとの状態、其の儘帰路に着き、やっと白根ロープウエイ駅駐車場にて白根山の写真を撮った。帰りに榛名酒造観光センターで一休み、満開の枝垂れ桜、綺麗に咲くつつじを写真に収めて午後1時前に帰宅しました。

開通したばかりの雪の壁を見たいと思ったのに、見られず期待外れでした。今年は雪は多かったと思い行ったのですが。

帰りに榛名酒造観光センターにて一休み、満開の枝垂れ桜、ツツジが歓迎して呉れました。

時間調整で草津道の駅で一休みして上ったが並んだ車が多く20分間は開通の足止めに遭った。白根の駐車場も満杯で写真も撮れなく方向転換もやっとの状態、其の儘帰路に着き、やっと白根ロープウエイ駅駐車場にて白根山の写真を撮った。帰りに榛名酒造観光センターで一休み、満開の枝垂れ桜、綺麗に咲くつつじを写真に収めて午後1時前に帰宅しました。

開通したばかりの雪の壁を見たいと思ったのに、見られず期待外れでした。今年は雪は多かったと思い行ったのですが。

帰りに榛名酒造観光センターにて一休み、満開の枝垂れ桜、ツツジが歓迎して呉れました。

2014年04月25日

中里の火渡り

4月23日、高崎市中里町の火渡りについて調べ度く思い行って見ました。

中里の公民館に成って居り、同じ敷地に観音堂が建立されて居て、多くの石神仏も建立されて居り、一番に深い御嶽講の信仰を思わせる石碑が建立されて居ました。

中里の火渡り行事は木曽の御嶽山へ登って修業する行者の火行で、江戸時代の農村では五穀豊穣、家内安全、病魔撲滅などを願う人々の心と結びついて年中行事として定着し、現在でも4月17日に毎年実施されて居るとの事です

未だ最近建立されたと思われる子安観音像も建立されて居ました。

観音堂の裏には薬師如来の像も建立され、多くの庚申文字塔等も建立されて居ました。

中里の公民館に成って居り、同じ敷地に観音堂が建立されて居て、多くの石神仏も建立されて居り、一番に深い御嶽講の信仰を思わせる石碑が建立されて居ました。

中里の火渡り行事は木曽の御嶽山へ登って修業する行者の火行で、江戸時代の農村では五穀豊穣、家内安全、病魔撲滅などを願う人々の心と結びついて年中行事として定着し、現在でも4月17日に毎年実施されて居るとの事です

未だ最近建立されたと思われる子安観音像も建立されて居ました。

観音堂の裏には薬師如来の像も建立され、多くの庚申文字塔等も建立されて居ました。

2014年04月24日

沼田公園桜観賞

4月22日朝、テレビで沼田城址公園の桜が放映されて居て、妻に要望され急遽ドライブに出掛けました。

沼田城址公園の桜は散り始めて居り、風も無かったので一面花びらで雪が降った様に地面が、白く成って居ました。チューリップは咲きはじめて居るは、数有るツツジも咲き始めて居て、連休辺りは又お花見が出来るなと思いました。

広いグランドが臨時駐車場に成って居て助かりました。

散った花びらで地面では雪が降った様に一面白く成って居ました。

ツツジの品種も多く皆咲初めて居り、連休辺りは又花見で賑やかに成るなと思いました。

帰りに前橋敷島公園のバラは如何かなと思い廻って見ましたが、未だ早く、路傍に八重桜が綺麗に咲いて居たのでカメラに収めて帰宅しました。

沼田城址公園の桜は散り始めて居り、風も無かったので一面花びらで雪が降った様に地面が、白く成って居ました。チューリップは咲きはじめて居るは、数有るツツジも咲き始めて居て、連休辺りは又お花見が出来るなと思いました。

広いグランドが臨時駐車場に成って居て助かりました。

散った花びらで地面では雪が降った様に一面白く成って居ました。

ツツジの品種も多く皆咲初めて居り、連休辺りは又花見で賑やかに成るなと思いました。

帰りに前橋敷島公園のバラは如何かなと思い廻って見ましたが、未だ早く、路傍に八重桜が綺麗に咲いて居たのでカメラに収めて帰宅しました。

2014年04月23日

高信年金友の会信州旅行その2

4月21日、高信年金友の会信州旅行に参加「上田城址公園、小諸懐古園、戸倉上山田温泉の旅」でした。

上田城址公園の桜吹雪に酔い、上山田温泉の昼食の美味い酒で酔い、小諸懐古園の満開の桜に此れ又酔い、素晴らしいお花見旅行でした。

上田城址公園の桜が花吹雪だったのに、懐古園では正に満開、皆さん一斉に喜びの声を上げて居ました。

数ある桜も皆満開、最高の見頃でした。

展望台からの眺望、曇りの日で、天気だったらどんなに素晴らしい眺望だろうと千曲川の流れを望んで来ました。

懐古園の桜、本当に素晴らしいお花見でした。

上田城址公園の桜吹雪に酔い、上山田温泉の昼食の美味い酒で酔い、小諸懐古園の満開の桜に此れ又酔い、素晴らしいお花見旅行でした。

上田城址公園の桜が花吹雪だったのに、懐古園では正に満開、皆さん一斉に喜びの声を上げて居ました。

数ある桜も皆満開、最高の見頃でした。

展望台からの眺望、曇りの日で、天気だったらどんなに素晴らしい眺望だろうと千曲川の流れを望んで来ました。

懐古園の桜、本当に素晴らしいお花見でした。

2014年04月22日

高信年金友の会信州旅行に参加

高信年金友の会信州旅行に参加しました。

天気は心配されて居ましたが、一度も傘は広げずに済み、上山田温泉の昼食も豪華に、素晴らしい花見旅行でした。

上山田温泉の昼食風景

上田城址公園千本桜まつりが開催されて居ましたが上田城址にこんなに桜が有ったとは知りませんでした。桜は散り始めでした。

はらはらと水面に花びらを落しながら写る風情も良い物ですね。

天気は心配されて居ましたが、一度も傘は広げずに済み、上山田温泉の昼食も豪華に、素晴らしい花見旅行でした。

上山田温泉の昼食風景

上田城址公園千本桜まつりが開催されて居ましたが上田城址にこんなに桜が有ったとは知りませんでした。桜は散り始めでした。

はらはらと水面に花びらを落しながら写る風情も良い物ですね。

2014年04月21日

西国分の

先日高崎市西国分町熊野神社の石神仏群を見に行って来ました。神社横奥に石神仏は建立されて居ました。一番に目に着いたのは蚕影大神の石碑でした。

西国分でも養蚕は盛んでしたのでやはり蚕の豊穣を祈願して建立されたのでしょう。

庚申供養塔が建立されて居てこの地域の庚申信仰の深さを感じました

庚申供養塔の後ろにも庚申文字石が30基以上祀られて居ました。

道祖神も3基建立されて居て、其の1基は夫婦和合をを願う、微笑ましい双体道祖神が祀られて居ました。

西国分でも養蚕は盛んでしたのでやはり蚕の豊穣を祈願して建立されたのでしょう。

庚申供養塔が建立されて居てこの地域の庚申信仰の深さを感じました

庚申供養塔の後ろにも庚申文字石が30基以上祀られて居ました。

道祖神も3基建立されて居て、其の1基は夫婦和合をを願う、微笑ましい双体道祖神が祀られて居ました。

2014年04月20日

鼻高展望花の丘

19日、高崎市鼻高展望花の丘へ行って来ました。広い面積に菜の花が咲き乱れ菜の花まつりを開催中でした。

菜の花が丘一面見事に咲き、天気も良く、素晴らしいドライブ日和でした。

チューリップ、ビオラ、パンジー等も見事に咲いて居ました。

芝桜も見事に咲いて居ました。

菜の花越しに見る鯉のぼりも良い物ですね。

菜の花が丘一面見事に咲き、天気も良く、素晴らしいドライブ日和でした。

チューリップ、ビオラ、パンジー等も見事に咲いて居ました。

芝桜も見事に咲いて居ました。

菜の花越しに見る鯉のぼりも良い物ですね。

2014年04月19日

引間双体道祖神

私が生まれ育った現高崎市引間町中宿に、双体道祖神が2基並んで建立されて居ると、先日お墓の写真も溜まったので仏像名の教えを乞いに先駆者に伺って

初めて知りました。

生家の直ぐ前、どう考えても幼少の頃から今日迄、見た事も思い出せず、教えて戴いた場所に行って見たら、双体道祖神が並んで2基建立されて居ました。見てたのを忘れたとすれば、認知症の始まりかなと思い、嫌な複雑な気持ちに成りました。

2014年04月18日

貧乏しても食は落とさず

上の文は去る1月27日に地元紙上毛新聞投稿欄ひろばに掲載された私の拙い文で写真に撮った物である。

あれから三カ月に成るが、今で持って多くの人から兄弟八人皆丈夫とはと驚嘆の声を良く掛けられます。

最近もいきいきサロンで食の大事さの講演を拝聴しました。お話に寄ると同じ家に住みながら、講演者の父は働き者で、塩気の多いい物を好み、祖母は塩気の無い物を好み、野菜を主にした食事だったとの事父は60台で脳溢血で倒れ、半身不随に成り亡く成ったが、祖母は90歳代迄元気に生きた。如何に食事が大事だとの講演でした。

明治生まれの母が、当時としては珍しく裁縫学校にて栄養学を学び、戦中、戦後の食糧難時代にも関わらず、「貧乏しても食は落とさず」と私達8人の子供達を学んだ栄養学で育てて呉れた事は誠に大きな感謝、兄弟8人口を揃えて感謝して居ります。

2014年04月17日

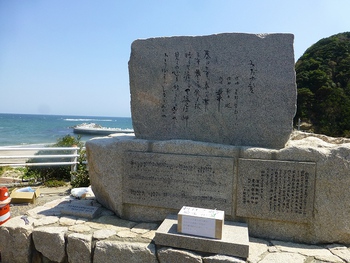

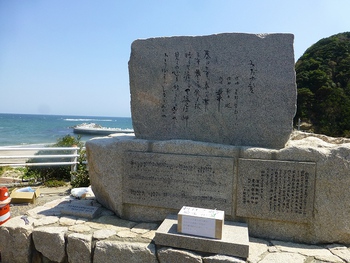

塩谷埼灯台を訪ねて

この日、最後の観光は塩谷埼灯台で先の東日本大震災の津波で259戸の部落全滅と云う集落の傍を通った。お気の毒で言葉も出ない。

津波の様子を撮って居て、九死に一生を得たと云う方の話を聞いた。足元から盛り上がった津波が左右に流れ助かったと云う。集落では150人もの犠牲者が出て、未だ十人は行方不明との事、犠牲者の供養塔を建立する事を使命に生きると云い、募金を呼びかけた。今回の参加者91名全員が千円以上の募金をして、津波盛り上がったと云う海岸に出て当時の惨状に想いを馳せました。

「日本の灯台50選」に選ばれた白亜の美しい灯台との事だが、、灯台を目にしても津波の惨状の話を聞いた後だけに、何だか気が重く、

美空ひばりの歌詞が刻まれた石碑、写真を見ただけでバスに戻った。

灯台から帰りの列車に乗る勿来に行くのに、又全滅に成った集落を通り、気の重い我々を明るくして呉れたのは地元のバスガイドさんだった。馬上と書いて「もうえ」と呼ぶと云うガイドさんだ。

福島弁を披露しながらユーモアたっぷりのガイドぶりで皆の気持ちも明るく成って、帰りの列車に乗ることが出来ました。

帰りの列車の中も5時間近く飲めや、歌えやで楽しく帰る事が出来、素晴らしい旅行でした。

津波の様子を撮って居て、九死に一生を得たと云う方の話を聞いた。足元から盛り上がった津波が左右に流れ助かったと云う。集落では150人もの犠牲者が出て、未だ十人は行方不明との事、犠牲者の供養塔を建立する事を使命に生きると云い、募金を呼びかけた。今回の参加者91名全員が千円以上の募金をして、津波盛り上がったと云う海岸に出て当時の惨状に想いを馳せました。

「日本の灯台50選」に選ばれた白亜の美しい灯台との事だが、、灯台を目にしても津波の惨状の話を聞いた後だけに、何だか気が重く、

美空ひばりの歌詞が刻まれた石碑、写真を見ただけでバスに戻った。

灯台から帰りの列車に乗る勿来に行くのに、又全滅に成った集落を通り、気の重い我々を明るくして呉れたのは地元のバスガイドさんだった。馬上と書いて「もうえ」と呼ぶと云うガイドさんだ。

福島弁を披露しながらユーモアたっぷりのガイドぶりで皆の気持ちも明るく成って、帰りの列車に乗ることが出来ました。

帰りの列車の中も5時間近く飲めや、歌えやで楽しく帰る事が出来、素晴らしい旅行でした。

2014年04月16日

国宝白水阿弥陀堂を訪ねて

二日目は9時に宿を後にして観光が始まり、一番に平安時代後期に建てられた、国宝、白水阿弥陀堂を参詣しました。白水阿弥陀堂は福島県の建造物では、唯一国宝に指定されて居り、美しい屋根と庭園の厳かな佇まいは歴史を感じさせて呉れました。

中に入って写真撮らせて貰えず残念でした。

堂裏庭には石仏も祀られて居ました。

参道に咲いて居た花桃の花は丁度良く見事に咲いて居ました。

池のほとりに祀られて居た石仏像2体

参道に咲いて居た桜も満開で咲いて居ました。

中に入って写真撮らせて貰えず残念でした。

堂裏庭には石仏も祀られて居ました。

参道に咲いて居た花桃の花は丁度良く見事に咲いて居ました。

池のほとりに祀られて居た石仏像2体

参道に咲いて居た桜も満開で咲いて居ました。

2014年04月15日

はにわの里号旅行に参加

4月13日、14日の1泊2日のお座敷列車第8回はにわの里号の旅行に参加しました。

行き先は福島県いわき市スパリゾートハワイアンホテル。

群馬町民号として発足、そして高崎市合併以降ははにわの里号と名称が変わっての第8回はにわの里号私は初めての参加だったが長く町民に親しまれている歴史有るいわゆる町民号で有った。

列車に乗り込むと同時に飲み物、つまみが並び飲み始め、直ぐカラオケに成り、5時間も飲んだり、食べたりでやっと目的の湯本に到着、迎えのバスが来てホテルに到着。

テーブルで下に足がのばせて、乗り込むと直ぐ飲み物、さかなが並び飲み始め5時間にも及ぶカラオケ大会。目的の湯本に着くと迎えバスでホテルへ。

部屋ではアロハに着替えてくつろぎました

夕食も豪華に楽しく賑やかに、和やかに進められました。

夕食後に開催されたフラダンス数々のショーは見事でした。

最期に綺麗なお嬢さんの間でご機嫌な私です。

行き先は福島県いわき市スパリゾートハワイアンホテル。

群馬町民号として発足、そして高崎市合併以降ははにわの里号と名称が変わっての第8回はにわの里号私は初めての参加だったが長く町民に親しまれている歴史有るいわゆる町民号で有った。

列車に乗り込むと同時に飲み物、つまみが並び飲み始め、直ぐカラオケに成り、5時間も飲んだり、食べたりでやっと目的の湯本に到着、迎えのバスが来てホテルに到着。

テーブルで下に足がのばせて、乗り込むと直ぐ飲み物、さかなが並び飲み始め5時間にも及ぶカラオケ大会。目的の湯本に着くと迎えバスでホテルへ。

部屋ではアロハに着替えてくつろぎました

夕食も豪華に楽しく賑やかに、和やかに進められました。

夕食後に開催されたフラダンス数々のショーは見事でした。

最期に綺麗なお嬢さんの間でご機嫌な私です。

2014年04月13日

東国分の石神仏を訪ねて

先日石神仏の先駆者より東国分に、信州高遠の名工作の銘が刻まれて居る宝篋印塔が建立されてるとお聞きし行って見ました。

行って見ると総高6メートルも有る見事な宝篋印塔でした。

建立は寛政元年「1789」で「信州高遠御堂垣外村住,保科増右衛門英親」の銘が刻まれて居る事も聞きました。

同じ場所に神社が有り、裏に大きな石塔が3基建立されて居ました。先ず蚕影大神の塔、東国分では昔蚕の種屋さんなど資産家が多く蚕の豊作を願い建立されたものと思います。

建立はやはり生産豊穣の願いからとうかがえます。

この地域にも御嶽講が盛んだった事が偲ばれます。

行って見ると総高6メートルも有る見事な宝篋印塔でした。

建立は寛政元年「1789」で「信州高遠御堂垣外村住,保科増右衛門英親」の銘が刻まれて居る事も聞きました。

同じ場所に神社が有り、裏に大きな石塔が3基建立されて居ました。先ず蚕影大神の塔、東国分では昔蚕の種屋さんなど資産家が多く蚕の豊作を願い建立されたものと思います。

建立はやはり生産豊穣の願いからとうかがえます。

この地域にも御嶽講が盛んだった事が偲ばれます。

2014年04月12日

引間いきいきサロン春の旅行

4月11日、引間いきいきサロン春の旅行に参加しました。

行き先は伊勢崎市華蔵寺遊園地、天気は良かったが、残念ながら桜の花は終わって居ました。

皆さんおおはしやぎ、全員で観覧車に乗り、後はそれぞれ多くの乗り物に乗って喜んで居ました。

私も展示されて居た列車ときの、運転席に座り、運転手に成った様な気分にしたりました。下の写真運転席。

帰り際、家の近くまで来たとき運転手さんが綺麗な桜を見せに連れて行くと云い、三つ寺公園しだれ桜の見物に連れて行って呉れました。着いた途端、皆で驚嘆の声を上げました。近くても誰も此の長く見事な桜並木を知らなかったのです。

本当に見事な桜並木で満開、見事な桜を見させて貰い、素晴らしい春の旅行と成り、担当の民生委員さん、協助員の皆さんに大きな感謝でした。

行き先は伊勢崎市華蔵寺遊園地、天気は良かったが、残念ながら桜の花は終わって居ました。

皆さんおおはしやぎ、全員で観覧車に乗り、後はそれぞれ多くの乗り物に乗って喜んで居ました。

私も展示されて居た列車ときの、運転席に座り、運転手に成った様な気分にしたりました。下の写真運転席。

帰り際、家の近くまで来たとき運転手さんが綺麗な桜を見せに連れて行くと云い、三つ寺公園しだれ桜の見物に連れて行って呉れました。着いた途端、皆で驚嘆の声を上げました。近くても誰も此の長く見事な桜並木を知らなかったのです。

本当に見事な桜並木で満開、見事な桜を見させて貰い、素晴らしい春の旅行と成り、担当の民生委員さん、協助員の皆さんに大きな感謝でした。

2014年04月11日

箕郷町原山の石仏群

場所は箕郷町原山地区、松之沢方面に行く三叉路の先端に原山観音と大書し鳥居に掲げて有りました。

参拝して見ると庚申様の主尊像、文字塔、観音菩薩像、馬頭尊像、双体道祖神、長純寺に行くとき、ちょっと目にした石仏群、帰りに寄って来ました。

天王様等一緒に祀られて居たので道路の拡張などで一カ所に寄せて祀ったのかなと思いました。何方かに伺いたいと思いましたが人影も無く、又後で聞きたいと思いました。

向かって右に庚申の主尊青面金剛像、左に馬頭観音を脇侍に、真ん中にどんと観音様が祀られて居ました。観音様は世の人々を観察し、人々の願いを聞き取って救って呉れ多くの信仰を得て居るとの事です。

双体道祖神も祀られて居ました。

二十三夜文字塔も祀られて居り、この地域の女人講が盛んだった事もしのばれますし八坂大神、道祖神の文字塔も祀られて居ました。

参拝して見ると庚申様の主尊像、文字塔、観音菩薩像、馬頭尊像、双体道祖神、長純寺に行くとき、ちょっと目にした石仏群、帰りに寄って来ました。

天王様等一緒に祀られて居たので道路の拡張などで一カ所に寄せて祀ったのかなと思いました。何方かに伺いたいと思いましたが人影も無く、又後で聞きたいと思いました。

向かって右に庚申の主尊青面金剛像、左に馬頭観音を脇侍に、真ん中にどんと観音様が祀られて居ました。観音様は世の人々を観察し、人々の願いを聞き取って救って呉れ多くの信仰を得て居るとの事です。

双体道祖神も祀られて居ました。

二十三夜文字塔も祀られて居り、この地域の女人講が盛んだった事もしのばれますし八坂大神、道祖神の文字塔も祀られて居ました。

2014年04月10日

箕郷町長純寺桜観賞のはずが

4月9日、当地の桜は花吹雪に成ったが前から3、4日後が丁度良いと聞いて居る箕郷町長純寺の桜観賞に野菜作りに励む妻を連れ出し花見に出掛けました。

到着すると、花弁は全く飛ばず案の定最高の花見時でした。

花より団子ならぬ、石仏の勉強を始めて目に着くのは石仏、花より石仏、とばかりに直ぐ階段上に並ぶ石仏を拝みに階段を上りました。

階段を上がった本堂前右側に並ぶお地蔵様、6体ならぬ7体並んで居た

6地蔵は人が死ぬと、其の生前の善悪 によって、閻魔大王らが地獄、畜生、修羅、人間、天上など六つの世界「六道」へ裁くと云われる。そこで人々は生前から。救済のあかしのため、身代わり地蔵を建立して拝むのだと云います。

階段左側には立派な宝篋印塔「ほうきょういんとう」が建立されて居ました。

参道上り口でちょっと見た、石仏群が苦になり、参道を直ぐ下り参詣しました。

死んで三途の川を渡ると必ず会わなければ成らないと云う、冥途の裁判官、閻魔大王、奪衣婆にこんなに早くお目にかかれるとは、威厳な顔をしてお座りに成って居ました。

全面には左側にお地蔵様、右側には観世音菩薩様の立像が祀られて居ました。

到着すると、花弁は全く飛ばず案の定最高の花見時でした。

花より団子ならぬ、石仏の勉強を始めて目に着くのは石仏、花より石仏、とばかりに直ぐ階段上に並ぶ石仏を拝みに階段を上りました。

階段を上がった本堂前右側に並ぶお地蔵様、6体ならぬ7体並んで居た

6地蔵は人が死ぬと、其の生前の善悪 によって、閻魔大王らが地獄、畜生、修羅、人間、天上など六つの世界「六道」へ裁くと云われる。そこで人々は生前から。救済のあかしのため、身代わり地蔵を建立して拝むのだと云います。

階段左側には立派な宝篋印塔「ほうきょういんとう」が建立されて居ました。

参道上り口でちょっと見た、石仏群が苦になり、参道を直ぐ下り参詣しました。

死んで三途の川を渡ると必ず会わなければ成らないと云う、冥途の裁判官、閻魔大王、奪衣婆にこんなに早くお目にかかれるとは、威厳な顔をしてお座りに成って居ました。

全面には左側にお地蔵様、右側には観世音菩薩様の立像が祀られて居ました。