2015年06月24日

我が家の菩提寺を参詣して思う事

私の菩提寺は住まいの直ぐ近くで時々参詣する。今回篤志家による灯篭の奉塔が有って見に行ったものだ。灯篭を奉塔した篤志家は父上が分家して農業を営み二代目の専業農家だったが、農業でも成績を上げ、畑も買って増反、早くにアパート経営も兼業、寺の役員も務め又数多くの地域の役職を務めて呉れて居た。

今回、寺の入口が寺世話人3役の奉塔した門柱だけで寂しく感じ灯篭を奉塔したと話されて居た。工事も終わり門柱と合わせて寺入口が写真の通り整った。

聞く処によると数百万との事で只々感心するばかりですが深い敬意を表し大きな拍手を送ります。

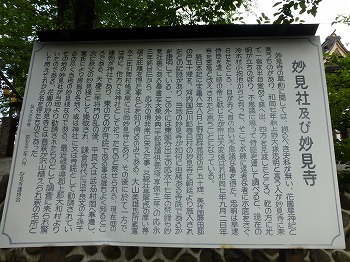

妙見寺の草創期は不明の様だが、草創は古く、同じ境内に妙見尊も祀られて居て、秩父の神社は此の花園妙見尊から分祠されて居ります。

上が花園妙見尊で直ぐ上が妙見寺です。

本堂前にも篤志家の奉塔で整備されて居る。私も本堂改築,鐘楼建立時は建設委員長が親戚の人だったので身分以上の高額を寄進させて戴いて居る。

今回、寺の入口が寺世話人3役の奉塔した門柱だけで寂しく感じ灯篭を奉塔したと話されて居た。工事も終わり門柱と合わせて寺入口が写真の通り整った。

聞く処によると数百万との事で只々感心するばかりですが深い敬意を表し大きな拍手を送ります。

妙見寺の草創期は不明の様だが、草創は古く、同じ境内に妙見尊も祀られて居て、秩父の神社は此の花園妙見尊から分祠されて居ります。

上が花園妙見尊で直ぐ上が妙見寺です。

本堂前にも篤志家の奉塔で整備されて居る。私も本堂改築,鐘楼建立時は建設委員長が親戚の人だったので身分以上の高額を寄進させて戴いて居る。

巣鴨のとげ抜き地蔵に初詣

明治神宮初詣でに行って

坂東33観音巡り第33番札所補陀洛山那古寺『結願寺』

坂東33観音巡り第30番札所平野山高蔵寺を参詣

坂東33観音巡り第31番札所大悲山笠森寺を参詣

坂東33観音巡り第29番札所海上山千葉寺を参詣

明治神宮初詣でに行って

坂東33観音巡り第33番札所補陀洛山那古寺『結願寺』

坂東33観音巡り第30番札所平野山高蔵寺を参詣

坂東33観音巡り第31番札所大悲山笠森寺を参詣

坂東33観音巡り第29番札所海上山千葉寺を参詣

Posted by 林ちゃん at 08:30│Comments(4)

│石神仏

この記事へのコメント

後閑様

「妙見寺」が菩提寺とは、さすがに名門のご一族です。私のようなどこの馬の骨かわからぬ者には、到底ご一緒に葬られることはありません。

妙見寺、いわゆる妙見さんについては、本来なら図書館にでも行って、歴史書を紐解いて調べるのが本筋なのですが、そんなものを読みこなす力もないし、遊び呆ける方が忙しいので、近頃便利なインターネットで簡単なところを探してみることにしました。

「妙見寺」

* 前が寺造り、後ろが神社造りの珍しい神仏合体の建物。日本三妙見、本 殿は市重要文化財。

* 天台宗の寺院。山号は三鈷山、院号は吉祥院、本尊は釈迦如来。

* 創建は不詳であるが、714年(和銅7年)、または翌年の715年(霊亀元 年)。上野国藤原忠明の創建と伝えられている。

冷水村に小祝池があり、そこに目が赤く首が白く長い亀がいた。忠明は 早速帝に献上したところ大変喜ばれ、年号を和銅7年7月、霊亀元年と改 めた、といわれている。

* 747年(延暦16年)に成立した「続日本紀」に「妙見寺」の記載がある。

* 古くは「七星息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰を集め、江戸 幕府からは朱印状が発行されている。

* 石門左手に、金刀比羅権現(鎮守社)がある。

* 元総社神社と同じ大工の作らしい、本殿は入母屋造りで、天保10年再 建さている。

ざっと以上のようなことが分かりました。それにしても、大和朝廷発足後すぐの時代に創建されています。何という歴史のあることでしょうか。このような由著あるお寺を菩提寺にされている、後閑様のご一族の懐の深さには、ほとほと感心するばかりです。世が世であれば近づけないのではないでしょうか。

畏れ多いことです。

「妙見寺」が菩提寺とは、さすがに名門のご一族です。私のようなどこの馬の骨かわからぬ者には、到底ご一緒に葬られることはありません。

妙見寺、いわゆる妙見さんについては、本来なら図書館にでも行って、歴史書を紐解いて調べるのが本筋なのですが、そんなものを読みこなす力もないし、遊び呆ける方が忙しいので、近頃便利なインターネットで簡単なところを探してみることにしました。

「妙見寺」

* 前が寺造り、後ろが神社造りの珍しい神仏合体の建物。日本三妙見、本 殿は市重要文化財。

* 天台宗の寺院。山号は三鈷山、院号は吉祥院、本尊は釈迦如来。

* 創建は不詳であるが、714年(和銅7年)、または翌年の715年(霊亀元 年)。上野国藤原忠明の創建と伝えられている。

冷水村に小祝池があり、そこに目が赤く首が白く長い亀がいた。忠明は 早速帝に献上したところ大変喜ばれ、年号を和銅7年7月、霊亀元年と改 めた、といわれている。

* 747年(延暦16年)に成立した「続日本紀」に「妙見寺」の記載がある。

* 古くは「七星息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰を集め、江戸 幕府からは朱印状が発行されている。

* 石門左手に、金刀比羅権現(鎮守社)がある。

* 元総社神社と同じ大工の作らしい、本殿は入母屋造りで、天保10年再 建さている。

ざっと以上のようなことが分かりました。それにしても、大和朝廷発足後すぐの時代に創建されています。何という歴史のあることでしょうか。このような由著あるお寺を菩提寺にされている、後閑様のご一族の懐の深さには、ほとほと感心するばかりです。世が世であれば近づけないのではないでしょうか。

畏れ多いことです。

Posted by 庄野勝久 at 2015年06月25日 17:43

こんにちは

妙見寺が取り上げられていて、懐かしいやら、先祖を思い返します。

と言っても、正直、佇まいが、がらりと変わっていて、その面影がないのには、驚きです。寂しい気さえします。

幼い頃、裏の椎木の実を拾ったり、何かにつけて遊び場になっていましたもの・・・。

年月の経過をつくづく思います。しかし、きっと大伯父の名前など、どこかに刻まれているのでしょうね。

伸子

妙見寺が取り上げられていて、懐かしいやら、先祖を思い返します。

と言っても、正直、佇まいが、がらりと変わっていて、その面影がないのには、驚きです。寂しい気さえします。

幼い頃、裏の椎木の実を拾ったり、何かにつけて遊び場になっていましたもの・・・。

年月の経過をつくづく思います。しかし、きっと大伯父の名前など、どこかに刻まれているのでしょうね。

伸子

Posted by 神保伸子 at 2015年06月26日 08:56

庄野さん毎度コメント有難う御座います。

さすが庄野さん、妙見寺、妙見社について、よく此れだけ調査、勉強して有り驚いて居ります。

午前中、菜園で一生懸命働き、昼食、少し昼寝をして又菜園へと思ったが雨が降り出し農休み、パソコンに向かいました。

菜園の茄子胡瓜インゲン、共に良く実がなって呉れます。胡瓜は半分以上天井に達し、芯止をしました。茄子の背丈ももっとも背丈有るのは一メートル二十センチになりました ..花も大分咲いて居るので実も多く採れる様に成ります。インゲンは中二日置くとバケツ二敗採れます。未だ側枝の側枝が出てつるが伸びて居るので驚いて居ります。。私は完全にオルガミンの効果だと思って居ります。

庄野勝久様 後閑林司郎。

さすが庄野さん、妙見寺、妙見社について、よく此れだけ調査、勉強して有り驚いて居ります。

午前中、菜園で一生懸命働き、昼食、少し昼寝をして又菜園へと思ったが雨が降り出し農休み、パソコンに向かいました。

菜園の茄子胡瓜インゲン、共に良く実がなって呉れます。胡瓜は半分以上天井に達し、芯止をしました。茄子の背丈ももっとも背丈有るのは一メートル二十センチになりました ..花も大分咲いて居るので実も多く採れる様に成ります。インゲンは中二日置くとバケツ二敗採れます。未だ側枝の側枝が出てつるが伸びて居るので驚いて居ります。。私は完全にオルガミンの効果だと思って居ります。

庄野勝久様 後閑林司郎。

Posted by 林ちゃん at 2015年06月26日 12:59

at 2015年06月26日 12:59

at 2015年06月26日 12:59

at 2015年06月26日 12:59伸ちゃん毎度コメント有難う御座います。。妙見様でいくつまで遊んだのでしょうかそんなに鮮明に脳裏に残って居るものなのでしょうか。

勿論、本堂改築に,寄進された方々の名前、金額、鐘楼建立時に寄進者名、金額は石に刻まれて有りますので大伯父さんの名前もはっきり刻まれて有ります。

神保伸子様 後閑林司郎

勿論、本堂改築に,寄進された方々の名前、金額、鐘楼建立時に寄進者名、金額は石に刻まれて有りますので大伯父さんの名前もはっきり刻まれて有ります。

神保伸子様 後閑林司郎

Posted by 林ちゃん at 2015年06月26日 13:10

at 2015年06月26日 13:10

at 2015年06月26日 13:10

at 2015年06月26日 13:10