グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2016年04月04日

上毛カルタ巡り「この編」

心の灯台内村鑑三

4月3日日曜日桜も満開の此の日久し振りに上毛カルタ巡りに出掛けた.。近場で高崎公園の傍にある内村鑑三ゆかりの頼政神社,光明寺に向かった。

一番先に行ったのが高崎山龍広寺だった。此の寺には村上鬼城の墓、元ロシヤ軍人の墓も有りました。

次に光明寺を訪ねました。鑑三が建立したと云う内村家5代の墓を写真に収め

ご本人のお墓は東京多摩霊園に有ると説明文には記されて有りました。

内村鑑三は何事にも厳しく、正しいと信じることをはっきりと主張する性格の為,日露戦争前に発表した『非戦論』という戦争反対の意見は、多くの人達から反発を受けました。この主張を生涯通して亡くなりましたが、その後の太平洋戦争で人々はその正しさを知る事になりました。

「上毛カルタを作った人たちは鑑三の戦争反対の考えと生き方を大切なものとして、日本の将来を導く明かりにたとへて「心の灯台」と表現しその人格をたたえた札ですとガイドブックに記して有ります

そして頼政神社に向かった。直筆漢詩「上州人」を写真に収めたが光線の関係で鮮明には撮れなかった。この漢詩は上州人を本当に良く詠って居ると思います。

頼政神社隣は高崎公園、満開の桜の下では多くの花見の宴が開かれて居りました

4月3日日曜日桜も満開の此の日久し振りに上毛カルタ巡りに出掛けた.。近場で高崎公園の傍にある内村鑑三ゆかりの頼政神社,光明寺に向かった。

一番先に行ったのが高崎山龍広寺だった。此の寺には村上鬼城の墓、元ロシヤ軍人の墓も有りました。

次に光明寺を訪ねました。鑑三が建立したと云う内村家5代の墓を写真に収め

ご本人のお墓は東京多摩霊園に有ると説明文には記されて有りました。

内村鑑三は何事にも厳しく、正しいと信じることをはっきりと主張する性格の為,日露戦争前に発表した『非戦論』という戦争反対の意見は、多くの人達から反発を受けました。この主張を生涯通して亡くなりましたが、その後の太平洋戦争で人々はその正しさを知る事になりました。

「上毛カルタを作った人たちは鑑三の戦争反対の考えと生き方を大切なものとして、日本の将来を導く明かりにたとへて「心の灯台」と表現しその人格をたたえた札ですとガイドブックに記して有ります

そして頼政神社に向かった。直筆漢詩「上州人」を写真に収めたが光線の関係で鮮明には撮れなかった。この漢詩は上州人を本当に良く詠って居ると思います。

頼政神社隣は高崎公園、満開の桜の下では多くの花見の宴が開かれて居りました

2016年03月28日

上毛カルタ巡り「しの編」

">しのぶ毛の国二子塚其の二

この日かみつけの里博物館を後にして近くの西光寺を参詣しました。西光寺には何回も参詣して居りましたが小高い丘の上にお宮が有り、宮にお参りする階段が有りましたが今迄階段を上る事が有りませんでした。今回階段を上って見るとかみつけの里博物館に飾って有った模造の石棺でなく古墳から掘り出した石棺が有り宮には古墳からの出土品を収納して有るようです。

西光寺には立派な宝篋印塔も建立されて居ました。

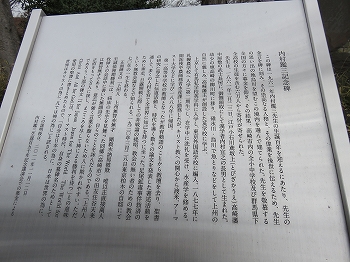

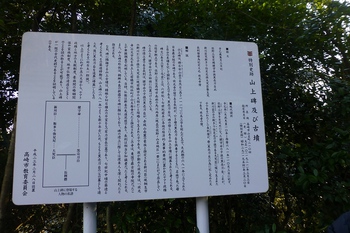

続いて復元され公園に成って居る八幡塚古墳を訪ねました。此処には写真の様に保渡田古墳群と八幡塚古墳について説明文が記されて居りましたので書き移します。

国史跡保渡田古墳群とは

榛名山東南の麓群馬県群馬町保渡田,井出にある「現在は高崎市」三つの前方後円墳の総称。何れも墳丘の長さ100メートル級の大型古墳、5世紀後半に二子山古墳,八幡塚古墳、薬師塚古墳の順で相ついで作られこの地に有力な豪族が居た事を示して居る。

八幡塚古墳の復元と整備

かってこの古墳は大きく削られていた。造られた時の姿に復元し活用する事が決定された。5カ年に渡る発掘調査の結果をもとに古墳に保存用の土を厚く盛って築造時の姿に復元整備した。

この日かみつけの里博物館を後にして近くの西光寺を参詣しました。西光寺には何回も参詣して居りましたが小高い丘の上にお宮が有り、宮にお参りする階段が有りましたが今迄階段を上る事が有りませんでした。今回階段を上って見るとかみつけの里博物館に飾って有った模造の石棺でなく古墳から掘り出した石棺が有り宮には古墳からの出土品を収納して有るようです。

西光寺には立派な宝篋印塔も建立されて居ました。

続いて復元され公園に成って居る八幡塚古墳を訪ねました。此処には写真の様に保渡田古墳群と八幡塚古墳について説明文が記されて居りましたので書き移します。

国史跡保渡田古墳群とは

榛名山東南の麓群馬県群馬町保渡田,井出にある「現在は高崎市」三つの前方後円墳の総称。何れも墳丘の長さ100メートル級の大型古墳、5世紀後半に二子山古墳,八幡塚古墳、薬師塚古墳の順で相ついで作られこの地に有力な豪族が居た事を示して居る。

八幡塚古墳の復元と整備

かってこの古墳は大きく削られていた。造られた時の姿に復元し活用する事が決定された。5カ年に渡る発掘調査の結果をもとに古墳に保存用の土を厚く盛って築造時の姿に復元整備した。

2016年03月25日

上毛カルタ巡り「しの編」

しのぶ毛の国二子塚其の一

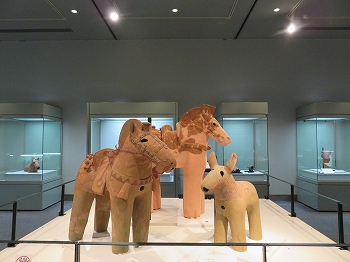

古代の群馬県「上毛野国」は、東国一の強固でした。東日本最大の大きさを誇る天神山古墳[太田市]を始め、現存して居ないものをも含めると一万基以上の古墳が有ったと云われて居るとガイドブックに記されて居り、近くの保渡田古墳群を訪ね一番に「かみつけの里博物館」に入館しました。

私は旧群馬町商工会主催で開催されて居るはにわの里祭りには毎年出店「現在は息子が継続」して居たがはにわの里博物館には入館した事が無く、今回が初めての入館でした。入館に当たり写真を撮影させて戴きたいと話すと許可書を戴き首に下げて館内の写真を撮らせて戴けたお蔭でアップ出来ます。

小学校の遠足で何か所もの古墳に行った事が有り、古墳の多さは知って居りましたが博物館の展示を観賞して改めて古代人について教えられました。

古代の群馬県「上毛野国」は、東国一の強固でした。東日本最大の大きさを誇る天神山古墳[太田市]を始め、現存して居ないものをも含めると一万基以上の古墳が有ったと云われて居るとガイドブックに記されて居り、近くの保渡田古墳群を訪ね一番に「かみつけの里博物館」に入館しました。

私は旧群馬町商工会主催で開催されて居るはにわの里祭りには毎年出店「現在は息子が継続」して居たがはにわの里博物館には入館した事が無く、今回が初めての入館でした。入館に当たり写真を撮影させて戴きたいと話すと許可書を戴き首に下げて館内の写真を撮らせて戴けたお蔭でアップ出来ます。

小学校の遠足で何か所もの古墳に行った事が有り、古墳の多さは知って居りましたが博物館の展示を観賞して改めて古代人について教えられました。

2016年03月11日

上毛カルタ巡り「にの編」

日本で最初の富岡製糸

先日富岡製糸に行って来ました。昨年正月に見学して居り世界遺産登録前ですが、アップした事が有ります。

この日はもう遅く成り入場出来ないかなと思いながら行きましたが5時までと云う事で入場出来ました。夕方なのに団体さんも次々に入場して居ました。

入場して見ると修復工事が幅広く行われて居り、見た目にも老朽化、劣化は良く解り、入場させながら修復工事をするのは大変だなと思い見て来ました。

何しろ広い敷地内に数々の劣化した建物が有るのですから維持管理は富岡市にとっても大変でご苦労な事と思います。

輸入された製糸機でなく母姉達が使って居た座繰りなども展示されて居り懐かしく見て来ました。

前回の見学料は5百円だっと思いました、今回は大人千円に成って居り、此の富岡製糸を維持管理して行くのですからこの料金は止むを得ないと思いました

富岡製糸場のあゆみ

1972年「明治5年」製糸場が動き出す

1833年「明治26年」光井家に払い下げされる

1902年「明治35年」原合名会社に経営が移る

1939年「昭和14年」原合名会社から片倉製糸紡績会社に経営が移る

1987年「昭和62年」工場が止まる

2005年「平成17年」国の史跡となり、管理がとみおかしに移る

2006年「平成18年」国の重要文化財になる

2007年「平成19年」世界遺産候補と成る

2015年「平成27年、世界遺産登録と成る

以上ガイドブックより書き移しました。

先日富岡製糸に行って来ました。昨年正月に見学して居り世界遺産登録前ですが、アップした事が有ります。

この日はもう遅く成り入場出来ないかなと思いながら行きましたが5時までと云う事で入場出来ました。夕方なのに団体さんも次々に入場して居ました。

入場して見ると修復工事が幅広く行われて居り、見た目にも老朽化、劣化は良く解り、入場させながら修復工事をするのは大変だなと思い見て来ました。

何しろ広い敷地内に数々の劣化した建物が有るのですから維持管理は富岡市にとっても大変でご苦労な事と思います。

輸入された製糸機でなく母姉達が使って居た座繰りなども展示されて居り懐かしく見て来ました。

前回の見学料は5百円だっと思いました、今回は大人千円に成って居り、此の富岡製糸を維持管理して行くのですからこの料金は止むを得ないと思いました

富岡製糸場のあゆみ

1972年「明治5年」製糸場が動き出す

1833年「明治26年」光井家に払い下げされる

1902年「明治35年」原合名会社に経営が移る

1939年「昭和14年」原合名会社から片倉製糸紡績会社に経営が移る

1987年「昭和62年」工場が止まる

2005年「平成17年」国の史跡となり、管理がとみおかしに移る

2006年「平成18年」国の重要文化財になる

2007年「平成19年」世界遺産候補と成る

2015年「平成27年、世界遺産登録と成る

以上ガイドブックより書き移しました。

2016年03月09日

上毛カルタ巡り「ゆの編」

ゆかりも古し貫前神社

先日貫前神社を参詣して来ました。ガイドブックに寄りますと貫前神社は今から1500年前に創建され、神話に出てくる径津主神「ふつぬしのかみ」が機織りの神とともにまつられています。

現在の社殿は1635「寛永12年」に徳川家光が建て1698「元禄11年」に徳川綱吉が大きな修理をした神社ですと記して有ります。

一之宮貫前神社の参詣は階段が多く上り下りが大変だが、重厚なお寺で神々しさを覚えます、

一宮と呼ばれるわけ

昔中央の役人が地方「国」へ赴任すると、先ずはその国の神社をお参りしました。その時に国の厚い信仰を受けて居る神社から順番に廻りました。

上野の国「群馬県」で最も厚い信仰を受けて居る貫前神社は、最初にお参りされたために一之宮と呼ばれました、その他に二宮の赤城神社、三宮の伊香保神社も有りましたとガイドブックに記して有ります。

先日貫前神社を参詣して来ました。ガイドブックに寄りますと貫前神社は今から1500年前に創建され、神話に出てくる径津主神「ふつぬしのかみ」が機織りの神とともにまつられています。

現在の社殿は1635「寛永12年」に徳川家光が建て1698「元禄11年」に徳川綱吉が大きな修理をした神社ですと記して有ります。

一之宮貫前神社の参詣は階段が多く上り下りが大変だが、重厚なお寺で神々しさを覚えます、

一宮と呼ばれるわけ

昔中央の役人が地方「国」へ赴任すると、先ずはその国の神社をお参りしました。その時に国の厚い信仰を受けて居る神社から順番に廻りました。

上野の国「群馬県」で最も厚い信仰を受けて居る貫前神社は、最初にお参りされたために一之宮と呼ばれました、その他に二宮の赤城神社、三宮の伊香保神社も有りましたとガイドブックに記して有ります。

2016年03月07日

上毛カルタ巡り「ねの編」

葱とコンニャク下仁田名産

先日下仁田に行って来ました。関越高速道から,信越高速道下仁田インターを下り254街道に出た途端、多くの葱とコンニャクの看板が目に飛び込んで来た。

私の友人も子持村にてコンニャク栽培を大きくして居るし、昭和村の親戚も大きくコンニャク栽培をして居り秋の掘り取りの手伝いに行った事が有り。下仁田周辺のコンニャク栽培よりこの地方の栽培量の方がずっと多いい栽培だが業者は畑まで来て集荷して,皆下仁田へ運んで居た。下仁田にだけしか製粉にする工場が無いのだとその時お聞きして居た。254街道沿いに成る程製粉工場の多さが解りました。

日本一のこんにゃく粉の生産量

食べ物のこんにゃくは,こんにゃくと云う植物の球茎「いも」を粉にしたものから作られます。夏の間はコンニャク芋を畑に植えて、冬はその根を掘り出して取って置き、次の年に又畑に植えます。これを2-3年繰り返し、大きくして収穫

します

栽培されたコンニャク芋の多くが下仁田に集められこんにゃく粉{精粉}になります下仁田で生産される粉の量は、日本一ですとガイドブックに記して有りました。

先日下仁田に行って来ました。関越高速道から,信越高速道下仁田インターを下り254街道に出た途端、多くの葱とコンニャクの看板が目に飛び込んで来た。

私の友人も子持村にてコンニャク栽培を大きくして居るし、昭和村の親戚も大きくコンニャク栽培をして居り秋の掘り取りの手伝いに行った事が有り。下仁田周辺のコンニャク栽培よりこの地方の栽培量の方がずっと多いい栽培だが業者は畑まで来て集荷して,皆下仁田へ運んで居た。下仁田にだけしか製粉にする工場が無いのだとその時お聞きして居た。254街道沿いに成る程製粉工場の多さが解りました。

日本一のこんにゃく粉の生産量

食べ物のこんにゃくは,こんにゃくと云う植物の球茎「いも」を粉にしたものから作られます。夏の間はコンニャク芋を畑に植えて、冬はその根を掘り出して取って置き、次の年に又畑に植えます。これを2-3年繰り返し、大きくして収穫

します

栽培されたコンニャク芋の多くが下仁田に集められこんにゃく粉{精粉}になります下仁田で生産される粉の量は、日本一ですとガイドブックに記して有りました。

2016年02月17日

上毛カルタ巡り「との編」

利根は板東一の川

利根川に掛かる橋は群馬県内だけでどの位有るのだろうか上流部水上から下流部利根大堰を越え明和町から東北道を越えるまでが県内だ先日渋川に行き帰りに渋川から前橋市内迄幾つ位橋が有るのか大正橋を渡り北橘を経由坂東橋に出て利根川べりを通り見て来た。坂東橋際に大正用水の取水口が有ったのも忘れて居た

右大正橋、左は上越線鉄橋

若い時代、小作百姓から自作農を目指し、旧赤城村の高原に2,8ヘクタールの開拓地を居抜きで買い、幼い子供達を両親に預け妻と住み込みで真剣に高原野菜の栽培に励んだ事が有り、当時は未だ高原野菜の魁だった時代だ。開拓地への行き帰り高原野菜の出荷にも大変お世話に成った思い出深い橋である。

坂東橋際に大正用水の取水口が有って群馬用水も引かれ利根川の水の有難さをつくずく感じる。

昔は渋川の大正橋から下に坂東橋、次は前橋の大渡橋,そして利根橋だった。其の間の橋を見て来た、先ず大正橋、関越道大橋、坂東橋、坂東橋の下に国道17号の新しい橋新坂東橋、吉岡町から国道17号に繋がる上毛大橋、そして昔からの大渡橋、競輪場そばを跨ぐ中央大橋

、此処で県庁舎32階展望室に上がり南側を望むと直ぐ傍を群馬大橋が有りその下に昔からの利根橋、並んで両毛線、その下に平成大橋、南部大橋遠くに高崎から駒形に行く昭和大橋も確認出来た、帰りは群馬大橋を渡って帰宅したが、渋川大正橋から高崎駒形線まで12橋もかかって居り、橋の激増振りには驚きました。

上毛カルタ巡りのお蔭で、考え方、見方も違って来て改めて多くの事が学べ、群馬を知る事が出来、間を見つけては上毛カルタ巡りをt続けたい思って居る。

利根川に掛かる橋は群馬県内だけでどの位有るのだろうか上流部水上から下流部利根大堰を越え明和町から東北道を越えるまでが県内だ先日渋川に行き帰りに渋川から前橋市内迄幾つ位橋が有るのか大正橋を渡り北橘を経由坂東橋に出て利根川べりを通り見て来た。坂東橋際に大正用水の取水口が有ったのも忘れて居た

右大正橋、左は上越線鉄橋

若い時代、小作百姓から自作農を目指し、旧赤城村の高原に2,8ヘクタールの開拓地を居抜きで買い、幼い子供達を両親に預け妻と住み込みで真剣に高原野菜の栽培に励んだ事が有り、当時は未だ高原野菜の魁だった時代だ。開拓地への行き帰り高原野菜の出荷にも大変お世話に成った思い出深い橋である。

坂東橋際に大正用水の取水口が有って群馬用水も引かれ利根川の水の有難さをつくずく感じる。

昔は渋川の大正橋から下に坂東橋、次は前橋の大渡橋,そして利根橋だった。其の間の橋を見て来た、先ず大正橋、関越道大橋、坂東橋、坂東橋の下に国道17号の新しい橋新坂東橋、吉岡町から国道17号に繋がる上毛大橋、そして昔からの大渡橋、競輪場そばを跨ぐ中央大橋

、此処で県庁舎32階展望室に上がり南側を望むと直ぐ傍を群馬大橋が有りその下に昔からの利根橋、並んで両毛線、その下に平成大橋、南部大橋遠くに高崎から駒形に行く昭和大橋も確認出来た、帰りは群馬大橋を渡って帰宅したが、渋川大正橋から高崎駒形線まで12橋もかかって居り、橋の激増振りには驚きました。

上毛カルタ巡りのお蔭で、考え方、見方も違って来て改めて多くの事が学べ、群馬を知る事が出来、間を見つけては上毛カルタ巡りをt続けたい思って居る。

2016年02月16日

上毛カルタ巡り「つの編」

つる舞うかたちの群馬県

群馬県庁の直ぐ北に幸の池が有り、つる舞うかたちに作って有る。県庁舎32階展望室から望むと良く解ると聞き行って見ました。肉眼では成る程と良く解ったが二枚の写真ではちょっと不鮮明の様だ。

又26階には群馬県のジオラマが有ってつる舞うかたちも解るし道路網も鮮明に解り何人か中に入って話しながら見て居た。私も赤城山の大沼、榛名山の榛名湖を写真に収めて来た。

最後に31階にレストランが有り昼食を食べて来たが窓際は眺望が良く満席、皆さん話をしながらゆっくり召し上がって居りました。

県庁より帰り際に群馬ちゃんを写真に収め県庁を出ながら県庁舎を撮ってない事に気がつき一枚撮って帰宅しました。

群馬県庁の直ぐ北に幸の池が有り、つる舞うかたちに作って有る。県庁舎32階展望室から望むと良く解ると聞き行って見ました。肉眼では成る程と良く解ったが二枚の写真ではちょっと不鮮明の様だ。

又26階には群馬県のジオラマが有ってつる舞うかたちも解るし道路網も鮮明に解り何人か中に入って話しながら見て居た。私も赤城山の大沼、榛名山の榛名湖を写真に収めて来た。

最後に31階にレストランが有り昼食を食べて来たが窓際は眺望が良く満席、皆さん話をしながらゆっくり召し上がって居りました。

県庁より帰り際に群馬ちゃんを写真に収め県庁を出ながら県庁舎を撮ってない事に気がつき一枚撮って帰宅しました。

2016年02月14日

上毛カルタ巡り「ちの編」

力合わせる二百万のガイドブックに群馬県が輩出した偉人たちのゆかりの地を訪ねてみようと又群馬の偉人について学ぼうと書いて有り、ガイドブックを見乍ら今年はなるたけ多くのゆかりの地を訪ねたいと思って居る、今回は元総理大臣福田赳夫先生の像、生家、菩提寺、墓地を一番に訪ねました。

私が現役時代は飲食店で地元の福田後援会の集会にはよく利用して戴きました。本当に気さくな先生で来店して会場に入るとようと手を上げ歓迎に応えて居たポーズを群馬図書館前に建つ福田先生の手を挙げた像をみてなつかしく思い出しました。

生家には現在先生の兄のお孫さんが当主ですが長屋門も母屋も先生が生まれ育ったままなのには驚きました。

続いて福田先生の菩提寺を訪ねました。徳昌寺ですがこの寺の檀徒さんには成功者が多く居られ勤勉の鐘と書かれて有りましたが数千万円する鐘楼を一人で寄付して居りました。又おおきな聖観世音菩薩の立像は戦中フイリッピンの生き残りの人が戦地で亡く成った戦友の供養に寄贈建立したものでした。

最後に墓地を訪ね線香をあげ手を合わせて来ましたが、総理大臣福田赳夫先生のお墓は三枝夫人と並んで建てられて居りましたが余りにも質素なお墓で涙が出る想いでした

私が現役時代は飲食店で地元の福田後援会の集会にはよく利用して戴きました。本当に気さくな先生で来店して会場に入るとようと手を上げ歓迎に応えて居たポーズを群馬図書館前に建つ福田先生の手を挙げた像をみてなつかしく思い出しました。

生家には現在先生の兄のお孫さんが当主ですが長屋門も母屋も先生が生まれ育ったままなのには驚きました。

続いて福田先生の菩提寺を訪ねました。徳昌寺ですがこの寺の檀徒さんには成功者が多く居られ勤勉の鐘と書かれて有りましたが数千万円する鐘楼を一人で寄付して居りました。又おおきな聖観世音菩薩の立像は戦中フイリッピンの生き残りの人が戦地で亡く成った戦友の供養に寄贈建立したものでした。

最後に墓地を訪ね線香をあげ手を合わせて来ましたが、総理大臣福田赳夫先生のお墓は三枝夫人と並んで建てられて居りましたが余りにも質素なお墓で涙が出る想いでした

2016年02月12日

山村暮鳥生家を訪ねて

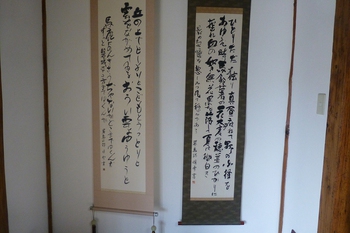

2月7日、高崎市文化協会開催の芸能大会舞台部門に出演しての帰り、予てより山村慕鳥生家は私の姉の嫁ぎ先なので何時か案内しますよと三岳会の皆さんには云って有り、今日帰りに案内しての注文が有り、早めに連絡して置き高崎市内に住む2人は除き10名で訪問しました。この日は休みで小学校の先生で普段は居ないのだが姪が在宅でお茶迄用意して待って居て呉れた。慕鳥は小暮姓で有り、家が傾き姉の嫁いだ志村家の本家で買い受けて三代前に新宅に出たとの義兄の説明であった。

西暦2千年に甥が建築士で新しい家を建てるより多くの経費をかけて土台から屋根迄修理して未だ暫く慕鳥生家を残して置きたいとの考えで其の年庭に慕鳥の詩碑迄建立大きなお祭りもした。

姉達は別棟に住んで居るので行っても誰も住んでない慕鳥生家には入った事が無く、初めて座敷に皆と上がって見た。慕鳥の多くの資料が飾られて有り正直の所驚いた次第でした。

大きな慕鳥生家と庭に建立された詩碑野良道,生家入口には新宅に出た三代前の志村勝蔵氏の名札も飾られて有りました。

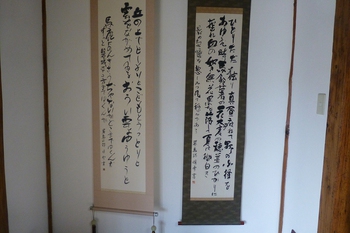

直ぐ上の写真は慕鳥のお孫さんが茨城県の旧家から最近見つかったばかりの書で有り、持って来て呉れたもの価値があるのだと義兄の説明でした。

訪問した10名の記念写真と今年90歳に成る羽鳥さんがこの日の語りから吟唱した慕鳥の詩[雲」が飾られて有り記念の一枚です

雲 山村慕鳥

語り

「丘のうえで、としよりと こどもと うっとりと 雲をながめている ただじっと 心を奪われた様に」

吟

おうい雲よ ゆうゆうと 馬鹿にのんきそうじゃないか どこまゆくんだ ずっと磐城平の方までゆくんか」

西暦2千年に甥が建築士で新しい家を建てるより多くの経費をかけて土台から屋根迄修理して未だ暫く慕鳥生家を残して置きたいとの考えで其の年庭に慕鳥の詩碑迄建立大きなお祭りもした。

姉達は別棟に住んで居るので行っても誰も住んでない慕鳥生家には入った事が無く、初めて座敷に皆と上がって見た。慕鳥の多くの資料が飾られて有り正直の所驚いた次第でした。

大きな慕鳥生家と庭に建立された詩碑野良道,生家入口には新宅に出た三代前の志村勝蔵氏の名札も飾られて有りました。

直ぐ上の写真は慕鳥のお孫さんが茨城県の旧家から最近見つかったばかりの書で有り、持って来て呉れたもの価値があるのだと義兄の説明でした。

訪問した10名の記念写真と今年90歳に成る羽鳥さんがこの日の語りから吟唱した慕鳥の詩[雲」が飾られて有り記念の一枚です

雲 山村慕鳥

語り

「丘のうえで、としよりと こどもと うっとりと 雲をながめている ただじっと 心を奪われた様に」

吟

おうい雲よ ゆうゆうと 馬鹿にのんきそうじゃないか どこまゆくんだ ずっと磐城平の方までゆくんか」

2016年02月06日

上毛カルタ巡り「むの編」其の三

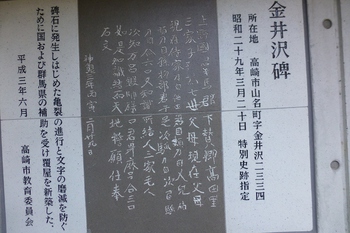

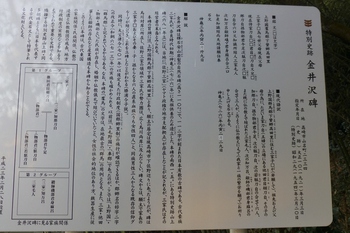

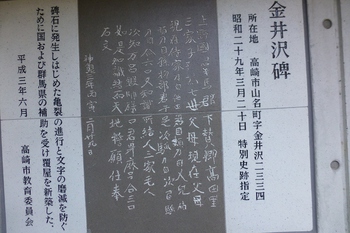

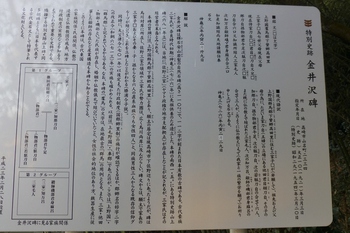

上野三碑の金井沢碑を見学

この日山上碑に続いて金井沢碑を見学しました。此処でも駐車場、トイレも綺麗な建物で整備されて居り、石の階段登り口迄木道も整備されて居り、金井沢碑を見学出来ました。此処でも風化劣化を防止する為建物で覆われて居り、ガラス越しの観賞でした。スイッチを入れると灯が点灯し石碑は良く見えました。

これで上野三碑の見学が出来ましたが。わが国では最も古い三石碑が合併されたとは言え、群馬県高崎市に何故に建立されたのか、大きなロマンと上野三碑の世界遺産登録の意欲を感じつつ観賞してきました。

一番下の写真は整備されて居たトイレの建物です。建物も綺麗でしたがトイレも綺麗でした

この日山上碑に続いて金井沢碑を見学しました。此処でも駐車場、トイレも綺麗な建物で整備されて居り、石の階段登り口迄木道も整備されて居り、金井沢碑を見学出来ました。此処でも風化劣化を防止する為建物で覆われて居り、ガラス越しの観賞でした。スイッチを入れると灯が点灯し石碑は良く見えました。

これで上野三碑の見学が出来ましたが。わが国では最も古い三石碑が合併されたとは言え、群馬県高崎市に何故に建立されたのか、大きなロマンと上野三碑の世界遺産登録の意欲を感じつつ観賞してきました。

一番下の写真は整備されて居たトイレの建物です。建物も綺麗でしたがトイレも綺麗でした

2016年02月04日

上毛カルタ巡り「むの編」其の二

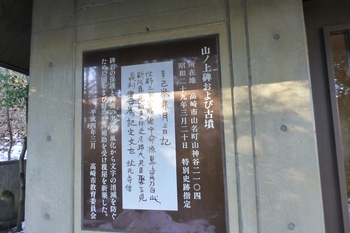

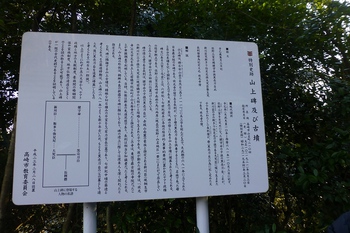

上野三碑の山上碑を見学

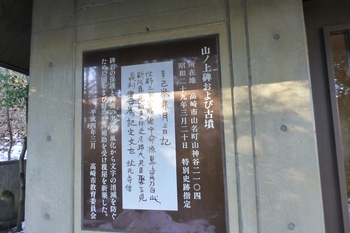

此処でも風化劣化を防止する為建物で石碑は保護されて居り、ガラス越しの見学でスイッチを入れると灯が点き良く見えました。此処では資料館は無く多古碑記念館から戴いて来た資料によると『681年<辛巳』に建てられ,完存するものに限れば日本最古の石碑として知られる。

碑文は隣接する山上古墳に埋葬された佐野三家「さののみやけ」を管理した豪族の子女である黒売「くろめ」とその子である長利「ちょうり」の系譜を述べたもの」と記して有ります。

建物に覆われた山上碑と口の空いて居た古墳が並んで居ました。

上りに余りにも階段の段数が有ったので下りには段数を数えながらゆっくり下りました。木道に辿り着くまでに石の階段は百七十五段有りました。でも不思議にも膝の痛さは感じませんでした。有り難い事でした。

此処でも風化劣化を防止する為建物で石碑は保護されて居り、ガラス越しの見学でスイッチを入れると灯が点き良く見えました。此処では資料館は無く多古碑記念館から戴いて来た資料によると『681年<辛巳』に建てられ,完存するものに限れば日本最古の石碑として知られる。

碑文は隣接する山上古墳に埋葬された佐野三家「さののみやけ」を管理した豪族の子女である黒売「くろめ」とその子である長利「ちょうり」の系譜を述べたもの」と記して有ります。

建物に覆われた山上碑と口の空いて居た古墳が並んで居ました。

上りに余りにも階段の段数が有ったので下りには段数を数えながらゆっくり下りました。木道に辿り着くまでに石の階段は百七十五段有りました。でも不思議にも膝の痛さは感じませんでした。有り難い事でした。

2016年02月02日

昔をかたる多胡の古碑「むの編」其の一

昔をかたる多胡の古碑

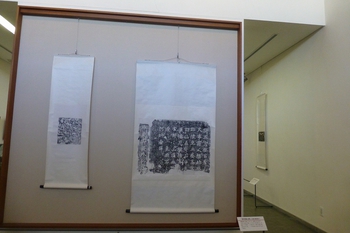

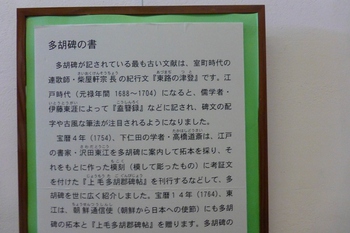

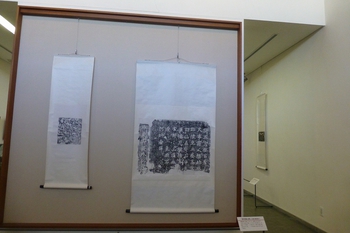

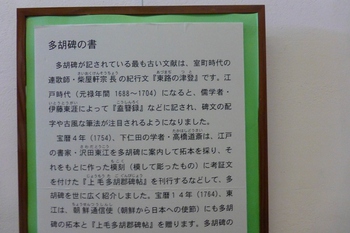

過日昔をかたる多胡の古碑の見学に行って来ました。前から行きたいと思って居た多胡の古碑、行って見て驚きました。素晴らしい場所で大きな記念館が有って展示コーナーの充実ぶりには本当に驚くばかりでした。記念館は高崎市に合併の前でしょうが良く此れだけ充実した記念館が出来たものだと感心しました。

肝心の古碑は建物で覆われガラス越しの観賞でしたが、スイッチを入れると電気が点灯されて説明まで放送されました。風化劣化防止と世界遺産登録の意欲を強く感じました。

多古碑記念館から戴いた資料によると「多古碑711年[和銅4年]に朝廷からの命を受け多胡郡を建てたことを記念した建郡碑。碑文は朝廷から上野国にあてて発行された宣旨の公文書を略記したもの書風は近代日本の書家にも大きな影響を与えた」と記して有りました。

span>

過日昔をかたる多胡の古碑の見学に行って来ました。前から行きたいと思って居た多胡の古碑、行って見て驚きました。素晴らしい場所で大きな記念館が有って展示コーナーの充実ぶりには本当に驚くばかりでした。記念館は高崎市に合併の前でしょうが良く此れだけ充実した記念館が出来たものだと感心しました。

肝心の古碑は建物で覆われガラス越しの観賞でしたが、スイッチを入れると電気が点灯されて説明まで放送されました。風化劣化防止と世界遺産登録の意欲を強く感じました。

多古碑記念館から戴いた資料によると「多古碑711年[和銅4年]に朝廷からの命を受け多胡郡を建てたことを記念した建郡碑。碑文は朝廷から上野国にあてて発行された宣旨の公文書を略記したもの書風は近代日本の書家にも大きな影響を与えた」と記して有りました。

span>

2016年01月31日

縁起達磨の小林山[えの編」

縁起達磨の小林山

過日縁起達磨の小林山を参詣しました。平日にも関わらず、雪の解けない駐車場には多くの車が止めてあった。

私は小林山には苦い経験が有る。若気の至りで青年時代の有る年仲間数人で10キロ近くも離れて居る小林山に向けて高下駄を履いてからんからん大きな音を立てながら行きました。当時は寺近くに成ると身動き出来ない程混み合い段々足が痛く成り靴は持って行かなかったし裸足に成って参詣した事が有り今でもあの懲りた事を参詣の度に思い出します。

小林山の参詣を済ませて、達磨屋大手の大門屋に入店、さすがと思う大達磨、展示されて居た多くの達磨には目を見張りました。

大門屋の庭先には石の大きな達磨と作りたての達磨が干されて有りました。

「[えの読み札」について

「だるま」は昔、中国河南省の少林寺で9年の間座禅を組んで修業した、南インド生まれの僧侶の姿から考え出されました。

室町時代「1400年代」縁起ものとして作られるようになったと伝えられ、起き上がり小法師ができました。

高崎市に有る小林山達磨寺は、1700年頃に建てられました。この寺では昔から人間の人生や運命にかかわる大切な星として北極星と北斗七星を崇め本堂におまつりして居ます。

此の絵札の達磨の上には、昔から方向を確認する時の基点になるといわれる北斗七星をイメージして六つの星をかかげ、一人一人が七つめの輝く星になるようにという思いが描かれた様です。高崎では江戸時代から願がかなった時に黒目を入れる『目なし達磨』が【福だるま】として盛んに作られる様に成りました。

どんな苦しみも乗り越え、転んでも達磨の様に起き上がって、進む勇気を持った人に成って欲しいと願う札ですとガイドブックには記して有りました

過日縁起達磨の小林山を参詣しました。平日にも関わらず、雪の解けない駐車場には多くの車が止めてあった。

私は小林山には苦い経験が有る。若気の至りで青年時代の有る年仲間数人で10キロ近くも離れて居る小林山に向けて高下駄を履いてからんからん大きな音を立てながら行きました。当時は寺近くに成ると身動き出来ない程混み合い段々足が痛く成り靴は持って行かなかったし裸足に成って参詣した事が有り今でもあの懲りた事を参詣の度に思い出します。

小林山の参詣を済ませて、達磨屋大手の大門屋に入店、さすがと思う大達磨、展示されて居た多くの達磨には目を見張りました。

大門屋の庭先には石の大きな達磨と作りたての達磨が干されて有りました。

「[えの読み札」について

「だるま」は昔、中国河南省の少林寺で9年の間座禅を組んで修業した、南インド生まれの僧侶の姿から考え出されました。

室町時代「1400年代」縁起ものとして作られるようになったと伝えられ、起き上がり小法師ができました。

高崎市に有る小林山達磨寺は、1700年頃に建てられました。この寺では昔から人間の人生や運命にかかわる大切な星として北極星と北斗七星を崇め本堂におまつりして居ます。

此の絵札の達磨の上には、昔から方向を確認する時の基点になるといわれる北斗七星をイメージして六つの星をかかげ、一人一人が七つめの輝く星になるようにという思いが描かれた様です。高崎では江戸時代から願がかなった時に黒目を入れる『目なし達磨』が【福だるま】として盛んに作られる様に成りました。

どんな苦しみも乗り越え、転んでも達磨の様に起き上がって、進む勇気を持った人に成って欲しいと願う札ですとガイドブックには記して有りました

2016年01月30日

上毛カルタ巡り「への編」その二

[この日郡役所から新島襄旧宅へ。旧宅は安中市の施設に成って居り。係員さんが親切に説明して呉れました。上にも上がらせて戴き、種々見せて戴きました。台所は土間で竈も囲炉裏も有りました。

群馬県の誇る偉人新島襄先生が街中のこんな粗末な狭い家に住まわれて居た事が有る現実に恐れ多く思えた新島襄先生旧宅の観賞でした

2016年01月29日

「平和の使徒「つかい」新島襄」その一

「平和の使徒「つかい」新島襄」

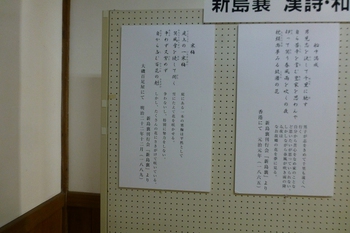

この日、新島襄の足跡に触れる為、旧郡役所を訪ねた。丁度新島襄と八重のメモリアルコーナーが開催されて居て見学出来た。

私は詩吟を習って居り、丁度現在新島襄作の梅花を練習、覚えて居る最中ですが、其の梅花の詩も飾られて居て、何か嬉しく思いました。

郡役所の直ぐ隣に安中教会が有り、写真に収めさせて戴き、次に襄が住んだ旧宅が見られるとお聞きしたので行き方を教えて戴き旧宅に向いました

この日、新島襄の足跡に触れる為、旧郡役所を訪ねた。丁度新島襄と八重のメモリアルコーナーが開催されて居て見学出来た。

私は詩吟を習って居り、丁度現在新島襄作の梅花を練習、覚えて居る最中ですが、其の梅花の詩も飾られて居て、何か嬉しく思いました。

郡役所の直ぐ隣に安中教会が有り、写真に収めさせて戴き、次に襄が住んだ旧宅が見られるとお聞きしたので行き方を教えて戴き旧宅に向いました

2016年01月28日

中仙道しのぶ安中杉並木

中仙道しのぶ安中杉並木

この日碓氷峠の関所跡に続き、中仙道しのぶ安中杉並木を見て来た。一旦杉並木も何本も残って無く、寂しいものだったが、最近地元民の努力で植えた杉も段々大きく成って来て、一部杉並木に成って来た。この杉並木は保護して次の世に引き継ぎ長く保存すべきと強く思った。

一番下の写真は安中市役所で有るが安中杉並木の保護に努めて戴きたいと願う者です。

この日碓氷峠の関所跡に続き、中仙道しのぶ安中杉並木を見て来た。一旦杉並木も何本も残って無く、寂しいものだったが、最近地元民の努力で植えた杉も段々大きく成って来て、一部杉並木に成って来た。この杉並木は保護して次の世に引き継ぎ長く保存すべきと強く思った。

一番下の写真は安中市役所で有るが安中杉並木の保護に努めて戴きたいと願う者です。

2016年01月26日

上毛カルタ巡り「かの編」

「関東と信越つなぐ高崎市」

高崎市は正に関東と信越つなぐ重要な要所である。鉄道は信越線、上越線、両毛線と高崎を経由して居るし、道路は国道18号線で信州へ。17号線にて新潟へ。」高速道路は関越高崎インターからは藤岡ジャンクションで信州へ。関越道は新潟へ。北関東道も高崎からだし、東名にも、東北道にもつながり誠に便利に成り、重要な交通の要衝に成って居る。

この日一番に関越高速高崎インターに行き、続いて高崎駅東口に行った。近年東口は高層建物が多く成り、東口の繁栄は目を見張るものが有る。正に関東と信越つなぐ高崎市の表玄関だ。

高崎市文化の殿堂音楽センターを写真に収め、高崎市庁舎21階展望室へ。

展望室から望む東西南北、確かに高層建物が多く見えるし、群馬、長野の県境に位置する浅間山、手に取る程近くに見えた。

間違いなく関東と信越つなぐ高崎市の読み札通りと思った

高崎市は正に関東と信越つなぐ重要な要所である。鉄道は信越線、上越線、両毛線と高崎を経由して居るし、道路は国道18号線で信州へ。17号線にて新潟へ。」高速道路は関越高崎インターからは藤岡ジャンクションで信州へ。関越道は新潟へ。北関東道も高崎からだし、東名にも、東北道にもつながり誠に便利に成り、重要な交通の要衝に成って居る。

この日一番に関越高速高崎インターに行き、続いて高崎駅東口に行った。近年東口は高層建物が多く成り、東口の繁栄は目を見張るものが有る。正に関東と信越つなぐ高崎市の表玄関だ。

高崎市文化の殿堂音楽センターを写真に収め、高崎市庁舎21階展望室へ。

展望室から望む東西南北、確かに高層建物が多く見えるし、群馬、長野の県境に位置する浅間山、手に取る程近くに見えた。

間違いなく関東と信越つなぐ高崎市の読み札通りと思った

2016年01月24日

上毛カルタ巡り「ひの編」

白衣観音慈悲の御手

1月21日、雪降り後で白衣観音に到着出来るか心配しながら午後行って見た。

さすが観光地高崎市の建設課で重機で除雪して居り,白衣観音まで到着出来た。観音様に近い土産店観音茶屋の奥さんが汗をかき乍ら除雪作業をして居り

ご苦労さんと声を掛けたら手を休めて話しを聞いて呉れた。

なにしろ60年振りの観音様の参詣である。今でも体内に入れるのか等伺うと親切に説明して呉れた。

雪の残る道、階段に気を使いつつ観音様の体内へ。体内には20体の仏像が祀られて居り、手を合わせ礼をしながら一歩一歩ゆっくり上り各階の小さな窓から外の眺めを写真に撮りながら最上階9階まで上った。肩の位置と説明が書いて有った。不思議な事に膝の痛さが全く無かったのには驚いた。

白衣観音は高崎市のシンボル、建設した井上氏の像と白衣観音が並び立って居ました。

」

体内に祀られて居た仏像の一部と小さな窓から望めた風景。

体内から下り、帰りに向い観音茶屋の前を行くと未だ観音茶屋の奥さんは除雪作業に汗を流して居た、手を止めてお茶でも如何ですかと声を掛けて呉れた。遠慮なくご馳走に成った有り難い事だ。80過ぎの方が9階まで上る人等居ないと褒められた。観音茶屋の観音最中は痛い処から食べると痛さが消えるとの説明、足腰の痛む妻にお土産に買って来た。

最後に洞窟観音に行って見たが、門が閉まって居り残念乍らお参り出来ずに帰宅しました。

1月21日、雪降り後で白衣観音に到着出来るか心配しながら午後行って見た。

さすが観光地高崎市の建設課で重機で除雪して居り,白衣観音まで到着出来た。観音様に近い土産店観音茶屋の奥さんが汗をかき乍ら除雪作業をして居り

ご苦労さんと声を掛けたら手を休めて話しを聞いて呉れた。

なにしろ60年振りの観音様の参詣である。今でも体内に入れるのか等伺うと親切に説明して呉れた。

雪の残る道、階段に気を使いつつ観音様の体内へ。体内には20体の仏像が祀られて居り、手を合わせ礼をしながら一歩一歩ゆっくり上り各階の小さな窓から外の眺めを写真に撮りながら最上階9階まで上った。肩の位置と説明が書いて有った。不思議な事に膝の痛さが全く無かったのには驚いた。

白衣観音は高崎市のシンボル、建設した井上氏の像と白衣観音が並び立って居ました。

」

体内に祀られて居た仏像の一部と小さな窓から望めた風景。

体内から下り、帰りに向い観音茶屋の前を行くと未だ観音茶屋の奥さんは除雪作業に汗を流して居た、手を止めてお茶でも如何ですかと声を掛けて呉れた。遠慮なくご馳走に成った有り難い事だ。80過ぎの方が9階まで上る人等居ないと褒められた。観音茶屋の観音最中は痛い処から食べると痛さが消えるとの説明、足腰の痛む妻にお土産に買って来た。

最後に洞窟観音に行って見たが、門が閉まって居り残念乍らお参り出来ずに帰宅しました。

2016年01月22日

上毛カルタ巡り「ちの編」其の一

「力あわせる2百万」

上毛カルタを初めて作った昭和22年には力あわせる160万の」読み札以後、昭和48年には170万、昭和52年には180万、昭和60年に190万、平成12年に200万人に成り書き換えて居り現在は若干200万人を割った様です。先日県庁昭和館に行って見た。昭和館では戦後群馬から総理大臣4人を輩出した写真が説明付きで掲載されて居り、写真を撮らせて戴きました。群馬が一番で4人、2位が山口県の3人との事でした。

」

上毛カルタ巡りゆかりの地、文化巡りのガイドマップには多くの政財界、画家、文人等のゆかりの地が掲載されて居り、出来るだけ多く巡りたいと思い其の一としました。順次巡りアップしたいと思って居ります。

群馬の総理大臣福田赳夫先生は私の養父が生前心酔して、福田先生の選挙には欠かせない弁士でした。その為息子の康夫先生が選挙中毎朝養父を迎えに我がぼろやに来て寒い時など炬燵に入って待って居ました。養父が亡く成った時は弟で参議院議員の福田宏一先生が葬儀委員長でお墓の字は福田赳夫先生の字で「後閑家の墓」と彫られて有ります。名誉に思う事は馬鹿野郎解散で有名な吉田茂元総理の愛用した杖を戴き表具して飾って有る事です。<div align="center">

上毛カルタを初めて作った昭和22年には力あわせる160万の」読み札以後、昭和48年には170万、昭和52年には180万、昭和60年に190万、平成12年に200万人に成り書き換えて居り現在は若干200万人を割った様です。先日県庁昭和館に行って見た。昭和館では戦後群馬から総理大臣4人を輩出した写真が説明付きで掲載されて居り、写真を撮らせて戴きました。群馬が一番で4人、2位が山口県の3人との事でした。

」

上毛カルタ巡りゆかりの地、文化巡りのガイドマップには多くの政財界、画家、文人等のゆかりの地が掲載されて居り、出来るだけ多く巡りたいと思い其の一としました。順次巡りアップしたいと思って居ります。

群馬の総理大臣福田赳夫先生は私の養父が生前心酔して、福田先生の選挙には欠かせない弁士でした。その為息子の康夫先生が選挙中毎朝養父を迎えに我がぼろやに来て寒い時など炬燵に入って待って居ました。養父が亡く成った時は弟で参議院議員の福田宏一先生が葬儀委員長でお墓の字は福田赳夫先生の字で「後閑家の墓」と彫られて有ります。名誉に思う事は馬鹿野郎解散で有名な吉田茂元総理の愛用した杖を戴き表具して飾って有る事です。<div align="center">